Не в капкан, а в душу: что нашли студенты в гостях у таежных охотников

Во второй половине сентября прошла студенческая экспедиция «Высшей школы экономики» «Путь к путику. Организация пушного промысла на Верхней Лене» в рамках проекта «Открываем Россию заново». Руководили экспедицией старший преподаватель Департамента политики и управления Артемий Позаненко и аналитик Проектно-учебной лаборатории муниципального управления Елизавета Солоненко. Принимали участие студенты образовательных программ «Государственное и муниципальное управление», «Социология», «Социология и социальная информатика» (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург), «Городское планирование», «Управление пространственным развитием городов», а также аспиранты Аспирантской школы по социологическим наукам.

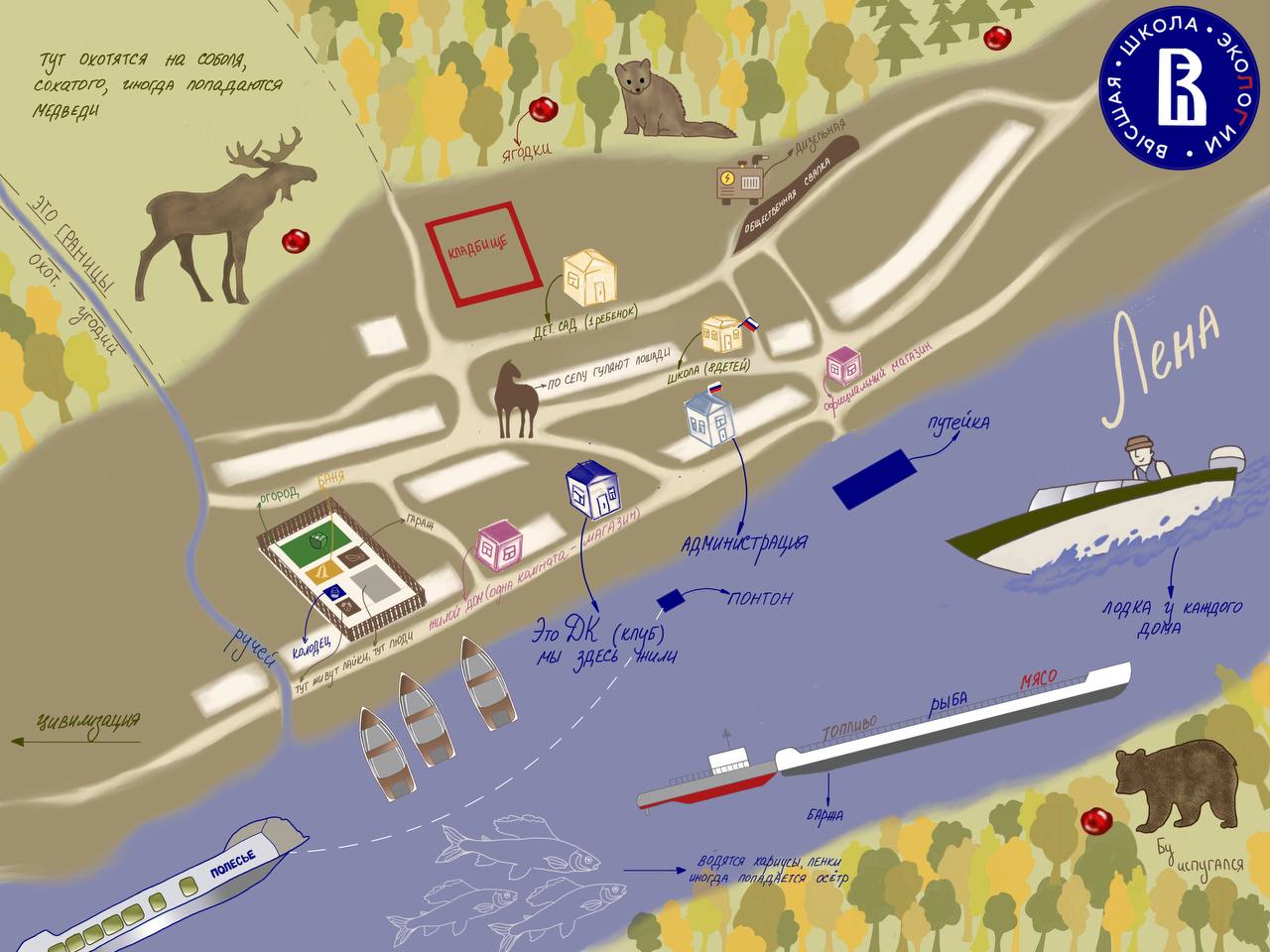

Наш путь начался в московском аэропорту, где и состоялось первое знакомство команды. Далее — перелет в Иркутск, долгая и изнурительная дорога до районного центра, короткий сон, тяжелый подъем и, наконец, полное энтузиазма восхождение на борт теплохода типа «Полесье», которому предстояло доставить нас в финальную точку — отдаленное село с постоянным населением чуть меньше ста человек. Мы прожили здесь больше недели, чтобы узнать про местный быт и устройство охотничьего промысла. Место для этого подходящее — вокруг сотни километров тайги, в которой обитают соболи, белки, глухари, лоси, медведи и другие животные. Остается ли охота в этих краях важной частью жизненного уклада и основным источником дохода или же сегодня это скорее увлечение, унаследованное от отцов и дедов — это (и не только) мы попытались выяснить во время нашей экспедиции.

Разместились мы в доме культуры. Пространство обжили быстро: спальные мешки разложили на сцене, в другом углу организовали пространство для готовки и приготовления кофе, а по центру поставили обеденный стол, за которым собирались на вечерних семинарах. Из окон нашего временного дома открывался вид на Лену. Само расположение домов в селе подчеркивало особую роль реки в жизни людей: каждый дом здесь обращен фасадом строго к воде. В селе всего три небольшие улицы, но главная, конечно, Лена. Днем и ночью над рекой разносятся звуки лодочных моторов; мимо проходят баржи.

Мы быстро освоились не только в доме, но и в селе. В первый день разделились на несколько групп и отправились исследовать окрестности. И вечером, когда встретились на семинаре, были под большим впечатлением. Одни делились историей о знакомстве с главой села и захватывающим рассказом о встрече с охотниками, другие вернулись с пакетом гостинцев от щедрой хозяйки, а третьи — с первым уловом. Мы сварили уху, поделились первыми наблюдениями и поняли, что впереди нас ждут насыщенные дни.

Питаться нам довелось продуктами, которые в столице считаются деликатесом. Ели сохатину, которую сами же рубили топором; ели уток, которые на наших глазах и нашими руками превратились из неощипанных туш в аккуратное филе на ужин; ели хариусов, ленков и щук, пойманных в Лене. Жители села щедро делились с нами не только мясом и рыбой, но и консервированными супами, овощами, картошкой, домашним вареньем. Наш рацион оказался богатым и удивительным, ведь по дороге в село мы ожидали, что питаться будем куда скромнее. И все это — благодаря местным.

Иногда мы позволяли себе развлечение и купались в Лене. Однажды, увидев это, одна из местных жительниц, видимо решив, что мы вынуждены мыться в реке, пригласила нас к себе в баню. Именно там мы впервые заметили чучела животных. Позже поняли, что это вполне обычное явление: в селе на домах часто висят рога, а внутри можно увидеть целые коллекции охотничьих трофеев.

Охота здесь — часть привычного ритма жизни. Многие мужчины арендуют в пользование охотничьи участки, часто те, на которых охотились еще их отцы и деды. Каждый охотник обладает уникальным почерком: имеет собственное представление о том, где и как должны стоять капканы. Часто охотятся парами: друзьями, семьями. Могут заходить в гости на участки друг к другу и по пути проверять соседские капканы. Если добыча попалась, то относят ее хозяину капкана.

Охотничий сезон начинается в середине октября, но подготовку к нему начинают еще весной: завозят в зимовья нескоропортящиеся продукты. Осенью зимовья ремонтируют, заготавливают дрова, доставляют свежие припасы, прорубают путики и развешивают сотни капканов. Для связи с соседями и предупреждения об опасностях активно используют рации.

Охотой занимаются главным образом мужчины среднего возраста, которые весной и летом заняты основной работой. Мужики часто говорят про любовь к этому делу, но желают, чтобы дети жили по-другому, получили профессию и переехали в город.

Соболь — основной зверь промысловой охоты здесь. Ежегодно централизовано устанавливается план по его добыче. Для сдачи добытых зверей, то есть заработка, требуются лицензии, приобретаемые до начала сезона. Если план перевыполнен, лицензии можно докупить, а если добыто меньше запланированного, лишние лицензии возвращаются в кооператив, арендующий охотничьи угодья в районе, чтобы их могли использовать охотники, сработавшие лучше в этот сезон.

Сдать шкурки можно тремя способами. Самый простой и привычный — через тот же кооператив: быстро, без лишних хлопот, деньги выдают сразу. Цену определяют по ряду признаков — цвету, густоте и наличию седины. Второй вариант — продажа скупщикам. Здесь цена обычно выше, чем в кооперативе, а оценка проще: чем крупнее шкурка, тем дороже. И наконец, самый сложный, но и самый прибыльный способ — сдать мех на аукцион в Петербурге. В этом случае приходится самостоятельно оформлять документы и ветеринарные свидетельства на каждую шкурку, затем ехать в Иркутск, передавать товар посреднику и ждать продажи. Иногда ожидание растягивается на годы, зато доход оказывается значительно выше.

Говоря об охоте, нельзя не упомянуть о роли собаки в ней — это незаменимый компаньон в охотничий сезон. Она чует дичь там, где человеческий глаз бессилен. Каждая семья здесь тщательно выбирает лучших питомцев с проверенной родословной. Воспитание охотничьей собаки требует строгости и последовательности. Если молодая собака съедает приваду или зверя, попавшегося в капкан, охотник ее наказывает. Но если она поймала молодого соболя, чья шкурка еще не ценна, охотник убивает зверька сам и хвалит собаку — так она понимает, что поступила правильно.

Удаленность села не должна вводить в заблуждение относительно его уклада. По утрам дети здесь идут в школу, взрослые — на работу. Одни заняты в привычных для городских жителей сферах: работают в администрации, сторожами или продавцами. Другие занимаются более редкими для города делами — лесозаготовкой, охотой, рыбалкой, судоходством и прочими повседневными заботами деревенской жизни.

Жизнь здесь течет спокойно и размеренно, хотя и не без трудностей: сотовой связи нет, а добраться до райцентра можно не в любое время года. Почта работает нерегулярно — письма приходят редко и без расписания. В местных магазинах продаются привычные товары: мука, сахар, консервы, сникерсы и, как ни странно, подарочные наборы к 23 февраля и 8 марта. Бабушки с гордостью показывают огороды с капустой и клубникой, выращенными в суровых северных условиях. А сельское хозяйство здесь сосредоточено в руках «таежного барона» — крупного предпринимателя, базирующегося в районе.

Таежный барон – весомая фигура в хозяйственной и социальной структуре села. Его предприятия обеспечивают транспортную доступность, снабжение топливом и рабочие места. При этом концентрация ресурсов в одних руках делает его неформальным посредником между жителями и внешним миром - своеобразным локальным центром власти в пространстве, где формальные институты почти не действуют.

В заключительный день мы пригласили жителей села — к тому моменту мы уже знали почти каждого — в дом культуры, чтобы пообщаться и попрощаться. Разговоры были все те же: мы рассказывали об университетских экспедициях, а они — о жизни в тайге. А утром нас ждала дорога домой — через реку, через тайгу, к Москве, где все уже будет иначе. Но в памяти навсегда останутся Лена и теплые вечера в клубе, где мы проводили семинары и беседовали с местными жителями.

Авторы репортажа: Герман Гребенников, Александр Полозун, Ева Рочева, Ярослава Цветкова